Anordnung

Die städtebauliche Anordnung des Bauensembles von St. Jakobi

Das Gebäudeensemble der Jakobikirche mit Pfarr- und Gemeindehaus fügt sich geschickt in die vorgegebene Situation an der Westseite der Goslarschen Straße ein. Die Goslarsche Straße zeigt in ihrem Verlauf eine doppelte Abknickung: Der von Südosten kommende Straßenzug biegt im Bereich der Jakobikirche nach Osten hin ab; nach einem weiteren Knick an der Einmündung der Chemnitzstraße nimmt sie ihren Verlauf südlich der Kirche in etwa wieder auf. Diese Situation ist bereits in Stadtplänen aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts zu beobachten (s. Kapitel zur städtebaulichen Entwicklung).

Der städtebauliche Entwurf berücksichtigt den Straßenverlauf, indem die Gebäudegruppe gestaffelt angeordnet ist. Der im Zentrum der Gesamtanlage angeordnete Kirchenbau ist unmittelbar mit dem im Nordosten angefügtem Gemeindehaus und dem im Südwesten errichteten Pfarrhaus verbunden. Die Ausrichtung der in ihren einzelnen Bauteilen rechtwinklig aufeinander bezogenen Gebäudegruppe ist annähernd senkrecht auf den Verlauf der Goslarschen Straße südlich der durch die beiden Knicke geschaffenen Versatzsituation angelegt. An der Nordseite des Bauensembles war die geplante Verlängerung der Chemnitzstraße parallel zur Längsachse der Kirche vorgesehen (nicht ausgeführt).

Der Kirchenbau selbst als dominantes Gebäudeteil schafft mit seiner Ostfassade und dem im Nordosten anschließenden Turm und der Vorfahrt die Hauptansicht. Die Fassadenflucht ist im Bezug zum abgeknickt verlaufenden Bereich der Goslarschen Straße entsprechend schräg gestellt. Zusammen mit dem nördlich anschließenden Gemeindehaus, das mit seiner Ost – West – Ausrichtung entschieden in den Straßenraum vorspringt, entsteht ein dreieckiger Vorplatz. An diesem Vorplatz sind die bereits genannte Vorfahrt mit dem Haupteingang in die Kirche sowie der Eingang zu Gemeindehaus und Taufkapelle angeordnet. Der Straßenzug der Goslarschen Straße zielt in seinem südlichen Verlauf jedoch nicht nur auf die platzartige Erweiterung vor der Kirchenfassade, sondern auch auf das östliche Ende der Südansicht des Kirchenbaus. Damit stellen sich der im Halbrund endende Vorbau an der Kirchen – Südseite (Treppenaufgang zur Empore) und insbesondere der Turm in die Blickachse. Die Höhenstaffelung von Treppenvorbau, Kirchenschiff und Turm ergibt einen der interessantesten Momente der städtebaulichen Komposition (Abb. 21). Erst am Knickpunkt weitet sich der Straßenraum zum Kirchenvorplatz.

Das Pfarrhaus ist südlich an das westliche Ende der Kirche angefügt und damit der Wohnnutzung für den Gemeindepfarrer entsprechend zurückliegend angeordnet; seine Längsachse ist in Nord – Süd – Richtung angelegt. Der Freiraum zwischen Kirchenbau und Pfarrhaus ist hier nicht Bestandteil des öffentlichen Bereichs, sondern durch eine gemauerte Einfriedung abgeteilt und als Rasenfläche gestaltet. Die Gartenmauer verfolgt in geschwungener Anordnung den Knick im Straßenverlauf. Die Zuwegung zum Eingang des Pfarrhauses unmittelbar an der Südseite der Kirche ist durch einen weiteren Mauerzug vom Vorgarten abgeteilt.

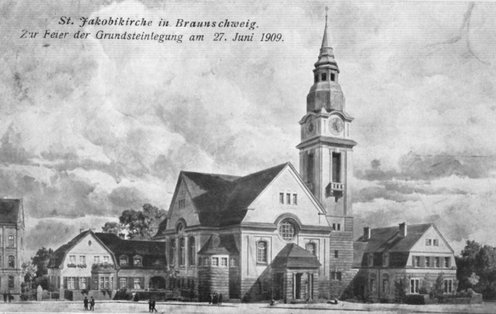

Die eigentliche Hauptansicht des Gebäudeensembles ist die von Osten (siehe Perspektivzeichnung auf dem Programmheft zur Grundsteinlegung; Abb. 17 und Fotografie Abb. 20). Die inzwischen hochgewachsenen Laubbäume im Vorbereich und nordöstlich der Kirche lassen diese Ansicht jedoch nicht mehr im ursprünglichen Sinn erleben.

Im Gegensatz zur bereits geschilderten Wirkung der Kirchengebäude in die südliche Goslarsche Straße ist die Situation in der Chemnitzstraße völlig anders: Die Gebäudegruppe tritt erst an der Einmündung in die Nordostecke des Platzes, hier jedoch mit seiner Hauptansichtsseite, in das Blickfeld des Betrachters. Eine ähnliche Perspektive bietet sich am nördlichen Knick der Goslarschen Straße; hier tritt auch die Nordfassade des Gemeindehauses in Erscheinung.

Auf Grund der geplanten Verlängerung der Chemnitzstraße bis zur westlichen Ringstraße (Sackring) kamen auch der Nord- und Westansicht von Kirche sowie Pfarr- und Gemeindehaus eine entsprechende Bedeutung zu. Da diese Straßenverbindung letztlich nicht realisiert wurde, ist die Perspektive aus nordwestlicher Richtung für den heutigen Betrachter lediglich von den Privatwegen auf dem Kirchengrundstück selbst bzw. zu den nördlichen Nachbarparzellen aus erlebbar. Die Architekten haben in ihrem Entwurf auch die Nord- und Westseite des Gebäudeensembles sorgfältig durchgestaltet. Die Perspektivzeichnung mit Blick von der geplanten Verlängerung der Chemnitzstraße (Abb. 23) zeigt besonders gut die Staffelung der einzelnen Gebäudeteile und die geschickte Komposition der Baukörper mit dem dominant, aber nicht monumental emporwachsenden Kirchturm. Eine Gartenmauer sollte das Kirchengrundstück zur erweiterten Chemnitzstraße begrenzen; die geplante Mauer sollte an die Nordfassade des Gemeindehauses anschließen (Abb. 23). Dem Gemeindehaus war somit die Funktion eines Eckhauses zum Kirchenvorplatz zugedacht.

Die städtebauliche Komposition der Gebäudegruppe von St. Jakobi ist wie die Formensprache der Architektur als bezeichnend für die baukünstlerische Entwicklung der Jahre um 1910. In der vorangegangenen Epoche des Historismus galten im Städtebau die in Barock und Klassizismus formulierten Grundlagen mit rechtwinkligen Straßenrastern, monumentalen Achsen und hierarchisch angeordneten Platz- und Parkanlagen prinzipiell weiter. Im Zuge der Stadterweiterungen des 19. Jahrhunderts kamen als häufig zu beobachtendes Motiv die Ringstraßen hinzu, die um die alten Stadtkerne herum geführt wurden. Diese Ringstraßen sind bisweilen außerordentlich monumental angelegt worden. In ihrem Verlauf entstanden dann große öffentliche Bauten wie Theater und Museen. Das bekannteste Beispiel einer solchen Ringstraße befindet sich in Wien.

Auch Braunschweig erhielt im Zuge der Planung durch Stadtbaurat Winter ab den 1880er Jahren eine Stadterweiterung mit rechtwinklig zugeschnittenen Baublöcken und einer Ringstraße, die jedoch nicht vollständig fertiggestellt wurde. Das Erweiterungsgebiet östlich des alten Stadtkerns zeigt mit seiner Achse (heute Jasperallee), der Ringstraße, repräsentativen Wohnhäusern und der monumental auf einem Grünplatz angeordneten Paulikirche typische Kennzeichen einer „gründerzeitlichen“ Stadtanlage.

Mit den Reformbewegungen und der Suche nach neuen Ausdrucksmitteln auch in der Architektur kam auch der „herkömmliche“ Städtebau auf den Prüfstand. Die Straßenraster der großen Mietskasernenviertel mit ihrer dichten Bebauung auch in den Höfen, insbesondere in Berlin, wurden zum Zielpunkt der Kritik.

Die neuen Auffassungen zum Städtebau orientierten sich an einer freieren Gestaltung in der Anordnung von Straßenzügen und Platzräumen; auch landschaftliche Gegebenheiten sollten berücksichtigt werden. Der rechtwinklige Schematismus der Straßenraster sollte durch interessant gestaltete Straßenverläufe mit Versätzen, Grünplätzen usw. abgelöst werden. Geschlossene Baublöcke mit großen Mietshäusern waren nun oft mit begrünten Innenhöfen ausgestattet.

Das neue Interesse an historischen Stadträumen dokumentiert sich in zahlreichen zeitgenössischen Veröffentlichungen. Ein in dieser Hinsicht entscheidendes Werk ist „Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen“ von Camillo Sitte und bereits 1889 in Wien erschienen. Sitte untersucht zahlreiche Platzanlagen mittelalterlicher Städte vor allem in Italien und Deutschland und zeigt deren stadträumliche Qualitäten auf. Er wirbt für die Orientierung an diesen Qualitäten auch im zeitgenössischen Städtebau.

Als weiterer Aspekt der städtebaulichen Ansätze der Zeit um 1900 ist das Konzept der Gartenstadt zu betrachten; die Ideen hierzu stammten aus England. Die Gartenstädte waren als geschlossene Siedlungsanlagen mit organisch angelegten Wegenetzen, Einzel- oder Reihenhäusern mit Vor- und Hausgärten sowie einem Ortszentrum mit Markt und Geschäften geplant (Frühestes Beispiel in Deutschland ist Dresden – Hellerau, entstanden ab 1907). Diese Siedlungsanlagen wurden bisweilen von einem, meist von mehreren Architekten entworfen; alle Gebäude sollten in ihrer gediegen schlichten Formensprache aufeinander abgestimmt sein. Die Straßenräume wurden mit Gartenmauern oder Pergolen betont.

Die hier etwas ausführlicher geschilderten Aspekte städtebaulicher Entwicklungen der Zeit vor dem 1. Weltkrieg sind in mehrfacher Weise auch am Gebäudeensemble von St. Jakobi zu beobachten. Die städtebauliche Einfügung reagiert auf die vorgegebene Situation und schafft abwechslungsreiche Momente. Die Kirche ist nicht als monumentaler freistehender Einzelbau aufgefaßt, sondern mit den angefügten Gebäuden des Pfarr- und Gemeindehauses an den Maßstab der umgebenden Bebauung angebunden. Die Gebäudeteile sind nicht achsialsymmetrisch aufeinander bezogen, sondern dem Straßenverlauf der Goslarschen Straße entsprechend gestaffelt angeordnet. Das zurückliegend errichtete Pfarrhaus mit seinem Vorgarten und der ursprünglich geplante Einblick in den Grünraum hinter Kirche und Gemeindehaus von der geplanten Verlängerung der Chemnitzstraße (Abb. 23) sind mit den Gartenmauern ein interessanter Hinweis auf einen Bezug zum Gartenstadtgedanken. Trotz einheitlicher Planung und Formensprache erscheint die Baugruppe als historisch gewachsenes Ensemble.

Die Jakobikirche ist auch in städtebaulicher Hinsicht als bedeutendes Baudenkmal zu werten. Innerhalb Braunschweigs zeigt lediglich die Gebäudegruppe Städtisches Museum und Stadtbibliothek, 1906 nach Entwurf von Max Osterloh errichtet, ähnliche städtebauliche und gestalterische Ansätze.