Ausstattung

Der Verlauf der Bauarbeiten und die Ausstattung der Jakobikirche

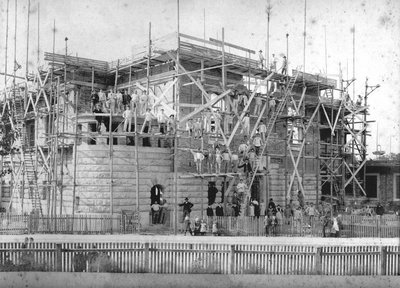

Nach der Grundsteinlegung gingen die Bauarbeiten zügig voran. An Hand verschiedener Zeitungsnotizen ist der Baufortschritt gut nachvollziehbar. Ende Juli 1909 waren die Fundamente fertiggestellt und das aufgehende Mauerwerk begonnen. Noch vor der Grundsteinlegung waren die Zimmerarbeiten ausgeschrieben worden. Ende August folgten die Dachdeckerarbeiten. Die Ausschreibung der Zimmerarbeiten führte zu Mißtönen, da die Bauleitung die Vergabe der Arbeiten an eine Vereinigung mehrerer Braunschweiger Firmen ablehnte und weitere Angebote aus dem Umland einholte. Der Auftrag ging schließlich an die Wolfenbütteler Firma Rohde; die Dachdeckung wurde an die hiesige Firma Mittendorf vergeben.

Mitte September 1909 waren die Umfassungsmauern des Kirchenraumes soweit vollendet, daß die Lehrgerüste für die Einwölbung hergestellt werden konnten. Am Pfarrhaus feierte man Richtfest, während das Gemeindehaus im Rohbau aufgerichtet war. Zu Weihnachten des Jahres war „trotz des in der letzten Zeit so ungünstigen Wetters“ auch das Mauerwerk des Turmes fertiggestellt. Bereits am 20. Januar 1910 wurde die Vollendung des kupfernen Turmhelms einschließlich des Knaufs auf der Turmspitze gemeldet; die Arbeiten waren von der Firma Wunderlich ausgeführt worden. Ausdrücklich findet Erwähnung, daß die (Turm-) „Spitze durch elektrische Energie an ihren Platz gebracht“ wurde. „Auch sonst ist beim Bau ... Elektrizität in Anspruch genommen worden. Anders wäre es unmöglich gewesen, das große Werk so zu fördern, wie geschehen“ (Braunschweiger Anzeigen, 27.01.10). Die Vollendung der Turmspitze ist wieder mit einer kleinen Feierstunde begangen worden.

Am 19. Januar wurde im Rahmen einer Benefiz – Veranstaltung für die „Ausschmückung der Jakobikirche“ gesammelt: Die Eintrittsgelder eines „Lichtbilder – Vortrags“ des bekannten heimischen Kunsthistorikers Paul Jonas Meier mit dem Thema „Gemälde des Herzog-Anton-Ulrich-Museums“ kamen dem Kirchenbau zugute.

Mitte Februar vollendete man die weitgespannte „Zentralkuppel“ über dem Kirchenraum. Das Gewölbe ist mit vom Ansatz bis in den Scheitel abnehmender Mauerstärke (0,64 m bis 0,39 m) mit 60.000 „leichten Steinen“ ausgeführt, „deren Herstellung ein Geheimnis“ gewesen war (Braunschweigische Landeszeitung, 15.02.10).

Von Februar bis Juli 1910 folgen fast in monatlichen Abständen die Ausschreibungen für Be- und Entwässerungsanlagen, für die Elektroinstallation („elektrische Beleuchtungsanlage“), Tischler-, Schlosser-, Glaser- und Malerarbeiten.

Im Spätsommer waren die Putzarbeiten im Innenraum der Kirche abgeschlossen und der Putz soweit ausgetrocknet, daß mit der Ausmalung begonnen werden konnte. Zum 1. Oktober war das Pfarrhaus bezugsfertig. In einem Artikel in der Braunschweigischen Landeszeitung vom 20. Juli 1910 wurden darüber hinaus die geplanten bleiverglasten Kirchenfenster erwähnt. Die Rosette über dem Portal sollte farbig verglast werden. Weiterhin wurden die in Aussicht genommenen gärtnerischen Anlagen sowie Fensterläden und Rankgitter für die „jetzt etwas nüchternen Fassaden“ von Pfarr- und Gemeindehaus angesprochen.

Am 24. August stattete der Herzog – Regent Albrecht mit seiner Gattin Herzogin Elisabeth der Kirchenbaustelle einen Besuch ab. Das Herzogspaar und seine Begleitung wurden von Pastor Beck, Architekt Kraaz und dem Bauführer Michael durch das im Rohbau vollendete Bauensemble geführt. Die Landeszeitung vermerkte dazu: „Die Jakobikirche ist nun in der Tat eines innigen Beschauens wert; sie bildet einen Abschnitt in der kirchlichen Baugeschichte Braunschweigs. Die reinen edlen Verhältnisse der Renaissance sind glücklich in eine moderne Form gebracht worden, von jeder Seite bietet der Bau einen herzerfrischenden Anblick. All das wird überragt von einem Turm in den edelsten Formen, die die angewandte Bauart hergibt.“

Am 2. September wurden die Kirchenglocken in den als Eisenkonstruktion ausgebildeten Glockenstuhl im Turm eingebracht. Das Geläut bestand aus drei Glocken von insgesamt 20 Zentnern Gewicht (3 Tonnen), die von der Gießerei Rincker in Sinn / Nassau (Hessen) gegossen worden waren. Die Glocken waren mit Inschriften zu Ereignissen der Reformationsgeschichte versehen: Auf der großen Glocke stand „Martin Luther, 31. Oktober 1517. Ein feste Burg ist unser Gott“; die nächst kleinere Glocke trug den Spruch „Johannes Bugenhagen, 5. September 1528. Got erkennen het, sick up syne Gnade unde bermhertichegt dorch Christum vorlaten“; die Kleine Glocke zeigte die Inschrift „Herzog Julius 1569. Aliis inserviendo consumor.“ Ein großer Wert war auch auf den Zusammenklang des Geläuts mit den Glocken der nahegelegenen katholischen Josephskirche gelegt worden.

Die Beschaffung der Bronze für den Glockenguß ist eine besonders interessante Episode im Geschehen des Kirchenbaus: In den Jahren um 1900 hatten einige protestantische Kirchengemeinden vor allem in Preußen für die Geläute ihrer neu errichteten Kirchenbauten Bronze aus Heeresbeständen als Geschenk erhalten. Weiteren Gemeinden waren schon unter Kaiser Wilhelm I. (gest. 1888) derartige Sachspenden zugekommen. Diese Tatsache war dem Kirchenvorstand scheinbar bekannt geworden, sodaß man einen Bittbrief an Kaiser Wilhelm II. aufsetzte. Dieser Brief ist als handschriftliches Manuskript von Pastor Beck erhalten. Der Inhalt des Briefes enthält interessante Aspekte sowohl über die Motivationen zum Kirchenbau als auch über den „wilhelminischen“ Zeitgeist:

„An Seine Majestät den Deutschen Kaiser und König von Preußen.

Zum Geheimen Kabinett.

Allerdurchlauchtigster Großmächtigster Kaiser und König, Allergnädigster König und Herr!

Eurer Kaiserlichen und Königlichen Majestät wagen wir alleruntertänigst unterzeichneten Kirchenvorstandsmitglieder die ehrfurchtsvolle Bitte vorzutragen, unserer St. Jakobigemeinde in Braunschweig zur Wirkung auf die Stadt und das ganze Herzogtum eine huldreiche Gnadenbezeugung gewähren zu wollen.

Unsere evangelisch – lutherische Gemeinde ist im Jahre 1904 entstanden. Sie zählt jetzt 9000 Seelen, von denen 7500 dem Arbeiterstande angehören und die übrigen 1500 sich auf die Kreise der unteren und mittleren Beamten, sowie der Handwerker und Gewerbetreibenden verteilen. Es ist uns deshalb ganz unmöglich, unsere Gemeinde für unsere im Bau befindliche Kirche, deren Einweihung zum nächsten ersten Advent erwartet wird, zu besonderen Leistungen heranzuziehen.

Wenn auch die Kosten für unsere Kirche nebst Gemeinde- und Pfarrhaus im Betrage von 350.000 M von dem hiesigen Stadtkirchenverbande aufgebracht werden, so wünschen wir doch wegen der Zusammensetzung und auch wegen der örtlichen Lage unserer Gemeinde nichts sehnlicher, als denjenigem Ausstattungsstücke zu der rechten Macht und Schönheit zu verhelfen, das durch seinen Einfluß am eindrucksvollsten zum kirchlichen Zusammenschluß auffordert. Es sind die Glocken, die durch die notwendige Innehaltung des Kostenanschlages vielleicht nicht zur Geltung kommen werden.

Die nahe katholische St. Josephskirche dagegen besitzt ein so klangvolles Geläute, daß es den ganzen Westen der Stadt beherrscht, in dem unsere Kirche liegt. Soll unser künftiges Geläute aber dazu stimmen und sich daneben behaupten, so müssen wir eine tiefer tönende Glocke im Gewichte von etwa 60 Zentnern zu erwerben suchen, für die jedoch die verfügbare Summe nicht benutzt werden kann. In Sonderheit bewegt uns der Wunsch, in unserer Jakobikirche eine „Kaiserglocke“ aufzuhängen, die unsere Arbeitergemeinde an religiöses und deutsches Empfinden mahnt.

Um an dieses hohe und bedeutsame Ziel zu gelangen, wagen wir alleruntertänigst unterzeichneten Kirchenvorstandsmitglieder die ehrfurchtvolle Bitte vorzutragen:

Eure Majestät wollen allergnädigst gereichen, unserer Gemeinde durch eine huldreiche Überweisung von eroberten französischen Bronzegeschützen die Freude an einer wunderbar und weithin erklingenden Kaiserglocke zu ermöglichen.

In tiefster Ehrfurcht verharrt Eurer Kaiserlichen und Königlichen Majestät alleruntertänigster Kirchenvorstand der evangelisch – lutherischen St. Jakobigemeinde in Braunschweig. Braunschweig, den 2. Februar 1910.“ (Es folgen die Namen der unterzeichnenden Kirchenvorstandsmitglieder, an der Spitze Pastor Beck).

Die Angelegenheit nahm jedoch nicht den vom damaligen Kirchenvorstand erhofften Verlauf: In einem Schreiben vom Kriegsministerium in Berlin wurde angemerkt, unentgeltlich abzugebende Geschützbronze sei nicht mehr vorhanden. Bronze sei lediglich für den jeweils aktuellen Tagespreis (damals 122.- Mark je 100 kg) abzugeben; dieses Angebot wurde von den Bauherren schließlich nicht wahrgenommen.

Bereits Mitte August hatte der Stadtmagistrat die Kosten für eine Turmuhr in Höhe von 4.550.- Mark bewilligt. Das Uhrwerk wurde bei der Firma Weule in Bockenem am Harz in Bestellung gegeben.

Im Dezember 1910 beschrieb ein Artikel in der Braunschweigischen Landeszeitung den inzwischen weitgehend fertiggestellten Innenraum der Kirche: „Von der sonst im Kirchenbau so ängstlich gewahrten schematischen Bauweise hat sich der Architekt ferngehalten und dadurch ein Werk geschaffen, das dem protestantischen Kirchenbau neue Wege gewiesen hat und zweifellos vorbildlich wirken wird. Charakteristisch für diese moderne Auffassung ist das Innere der Kirche, das eine große Halle mit einem architektonisch bemerkenswerten Deckengewölbe bildet. Hier ist die traditionelle räumliche Absonderung des Geistlichen von seiner Gemeinde, die durch den sogenannten hohen Chor bewirkt wird, vermieden und der Geistliche gewissermaßen als gleichberechtigtes Gemeindemitglied in unmittelbare Berührung mit den Kirchenbesuchern gebracht worden. Das Innere der Kirche, das durch keinerlei Säulen, Emporen oder sonstige Einbauten in Einzelräume abgetrennt wird, wirkt durch seine mächtigen Größenverhältnisse und durch den malerischen Schmuck der Wände und der Decke, der die Architektonik unterstützt und sie wirkungsvoller hervortreten läßt“.

Damit ist die Ausmalung des Kirchenraums angesprochen, die durch den in Bremen ansässigen Maler Albert Ritterhoff ausgeführt worden war. Leider ist diese Ausmalung, die sich an Mustern des Jugendstils orientierte und das Raumgefüge des Kircheninnern betonte, nicht erhalten geblieben. Ritterhoff hatte in Braunschweig auch die farbliche Innengestaltung im Neubau der Handelskammer neben dem Gewandhaus ausgeführt und verstarb Weihnachten 1910. Die Vollendung der Ausmalung besorgte der Bremer Glasmaler Rohde, der auch die mit Glasmalereien ausgestatteten Kirchenfenster schuf.

In dem oben zitierten Zeitungsbericht vom 4. 12. 1910 klingt an, daß die Fertigstellung der Kirche mit Weihe am 1. Advent des Jahres nicht eingehalten werden konnte; hier wird nun als vorgesehenes Weihedatum der 12. Februar 1911 genannt. Die Ausstattungsarbeiten in der Kirche verzögerten sich jedoch noch einmal, sodaß der Weihetermin letztlich auf den zweiten Osterfeiertag des Jahres 1911, den 17. April, anberaumt wurde. Inzwischen war am 26. Februar das Gemeindehaus mit den Konfirmandensälen der Bestimmung übergeben worden.

Im März wurde von der Hannoverschen Firma Furtwängler & Hammer die Orgel eingebaut, die ihren Platz hinter Sängertribüne und Altar erhielt. Währenddessen wurden auch die umfangreichen Tischlerarbeiten im Kircheninnenraum vollendet; die Firma Naumann aus Köthen / Anhalt fertigte u.a. das Kirchengestühl, das insgesamt 950 Sitzplätze umfaßte, von denen 308 Plätze auf den Emporen angeordnet wurden.