Wettbewerb

Der Wettbewerb

Im Mai 1907 beschloß der Stadtmagistrat die Ausschreibung des Architekturwettbewerbs für die Jakobikirche. Die Ausschreibung erfolgte dann am 14. Oktober 1907. Aus dem Ausschreibungstext geht hervor, daß der Wettbewerb ein „öffentlicher unter den Architekten evangelischen Bekenntnisses und deutscher Reichsangehörigkeit“ war. Als Grundstück wurde der bereits zu Beginn der Überlegungen zum Kirchenbau favorisierte Bereich an der Goslarschen Straße verbindlich angegeben.

Das Kirchengebäude solle eine „echt evangelische Gemeindekirche sein, die hell und freundlich, einfach und doch schön und festlich gestaltet ist und in einer geschlossenen Anlage die Einheit der zur gemeinsamen Feier des Gottesdienstes versammelten Gemeinde zum Ausdruck bringt“. Der Altar sei als der den Raum beherrschender Mittelpunkt am Ende der Hauptachse und, wie auch die Kanzel, von allen Kirchenbesuchern sichtbar anzuordnen. Für die zuvor diskutierte Gruppierung von Orgel und Sängertribüne wurde gewünscht, diese beiden Elemente zur musikalischen Ausgestaltung der Gottesdienste am Ende der Hauptachse, Altar und Kanzel umschließend, zu situieren. Die Orgel sollte allerdings nicht als beherrschendes Element herausstechen. Für den Kirchenraum wurden 600 Sitzplätze gefordert, dazu weitere 200 – 300 Sitzplätze auf den Emporen.

Der Haupteingang sollte möglichst mit überdachter Vorfahrt in Beziehung zur Goslarschen Straße angelegt werden.

Außer dem eigentlichen Kirchenraum waren gefordert: Eine Sakristei in der Nähe zum Altar; zwei Konfirmandenzimmer für je 90 Konfirmanden, die auch als Versammlungsräume für die Gemeinde genutzt werden sollten; Toilettenanlagen sowie Geräte-, Heizungs- und Kohlenräume.

Aus Kostengründen hat man die Ausstattung des Kirchenbaus mit einem Turm freigestellt; die Wettbewerbsausschreibung forderte allerdings die Möglichkeit zur Unterbringung eines Geläuts mit drei Glocken (von 500, 1000, 2000 kg Gewicht).

Abschließend waren im Bauprogramm zwei Pfarrerwohnungen von insgesamt 200 qm sowie eine Kirchendienerwohnung von 90 qm aufgeführt.

Die „Wahl des Baustils“ und der einzusetzenden Baumaterialien waren freigestellt – „gute Verhältnisse, einfache Formen und schöne Umrißlinien bilden das Haupterfordernis“. Der Gesichtspunkt „Wahl des Baustiles“ ist ein interessanter Hinweis darauf, daß die Gepflogenheiten des Historismus, in der Baugestaltung auf Stilformen vergangener Epochen zurückzugreifen, auch in die Auslobung des Wettbewerbs für den doch als „modern“ gewünschten Kirchenbau von St. Jakobi eingegangen sind.

Die Baukosten sollten die bereits vom Stadtmagistrat festgelegten 350.000 Mark nicht überschreiten; diese Summe umfaßte sowohl die Rohbauarbeiten alsauch Einrichtung und Ausstattung der Kirche. Nicht berechnet waren hier das Architektenhonorar und die Erschließungs- und Gestaltungsmaßnahmen am und um den Bauplatz (Grünanlagen, Wegebau, Einfriedungen).

Der Leistungskatalog forderte „Zeichnungen in schwarzen Linien und einfacher Darstellung“: Einen Lageplan M. 1:500; Grundrisse, Schnitte und Ansichten zu allen Gebäudeteilen M. 1:200 sowie zwei Perspektivdarstellungen. Beizufügen waren ein Erläuterungsbericht und ein Kostenüberschlag. Als Abgabetermin der mit einem Erkennungswort zu kennzeichnenden Arbeiten war der 2. März 1908 angegeben.

Zur Preisverteilung waren ein erster Preis mit 3000 Mark, der zweite Preis mit 1800 und der dritte Preis mit 1200 Mark ausgelobt; zusätzliche Ankäufe zu jeweils 1000 Mark sollten möglich sein.

Das Preisgericht war mit Persönlichkeiten besetzt, die bereits in der Vorplanung mit dem Bauvorhaben von St. Jakobi befaßt waren; auch von auswärts wurden Fachleute zugezogen: Pastor Beck; Kommerzienrat Hauswaldt, Vorsitzender der Stadtverordneten Braunschweig; Oberbaurat Hoßfeld, Berlin; Prof. G. Lübke, Technische Hochschule Braunschweig; Baurat O. March, Berlin; Oberbürgermeister Retemeyer, Braunschweig und Stadtbaurat Winter, Braunschweig.

Zugefügt waren der Wettbewerbsauslobung eine Zusammenstellung der Bauvorschriften im Herzogtum Braunschweig sowie die Einheitspreise für Bauarbeiten.

Im März 1908 gingen 147 Wettbewerbsbeiträge in Braunschweig ein, die in der Schule an der Diesterwegstraße der Öffentlichkeit präsentiert wurden. Die große Zahl der Wettbewerbsentwürfe dokumentiert das Interesse, das die Bauaufgabe einer modernen, spezifisch protestantischen Kirche in der Architektenschaft hervorrief.

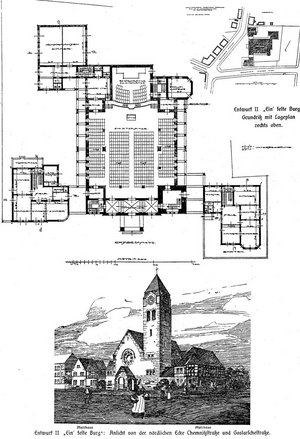

Das Preisgericht tagte am 22. und 23. April. Im Preisgericht wurde der verhinderte Prof. Lübke durch den ebenfalls an der Technischen Hochschule lehrenden Prof. Stubbe ersetzt. Als Sieger im Wettbewerb gingen der in Berlin – Schöneberg ansässige Architekt Johannes Kraaz und sein Mitarbeiter bzw. Projektpartner Hermann Fleck hervor; diese Arbeitsgemeinschaft wurde mit dem ersten und dem zweiten Preis bedacht. Die in der Grundrißgestaltung ähnlichen, äußerlich jedoch verschieden gestalteten Entwürfe der beiden ersten Plazierungen trugen die Kennworte „Gottesfrieden“ (Platz 1) und „Ein feste Burg ist unser Gott“ (Platz 2).

Der dritte Preis ging an einen weiteren Berliner Architekten, an Johannes Otte (Kennwort „Dankwart“).

Die Fülle der eingereichten Arbeiten umfaßte dementsprechend unterschiedlich konzipierte und gestaltete Entwürfe. Kirchenentwürfe, die sich durch in hergebrachter historistischer Manier als „Prunkbauten“ präsentierten, fanden eine eher ablehnende Bewertung, während lobend hervorgehoben wurde, daß in vielen Arbeiten eine zurückhaltend schlichte Entwurfshaltung zu beobachten war.

Demnach gehörten auch die drei preisgekrönten Arbeiten zu den Wettbewerbsbeiträgen, die sich durch eine der aktuellen Architekturentwicklung entsprechenden schlichten Gestaltung auszeichneten. Der erstplazierte Entwurf von J. Kraaz und H. Fleck ist mit nur wenigen Abweichungen in den Details schließlich realisiert worden. Dieser Entwurf stellt den Kirchenbau mit seinem seitlich in der Hauptfassade angeordneten Turm in das Zentrum einer locker angeordnetem Baugruppe mit dem Pfarrhaus im Nordosten und dem Konfirmanden- und Kirchendienerhaus im Südwesten des Ensembles. Diese Grundrißdisposition war eine geschickte Reaktion auf den Verlauf der Goslarschen Straße mit ihrer zweifachen Abknickung. Die Formensprache orientierte sich an einem gemäßigten Barock (siehe Kapitel Baubeschreibung). In der Zeit nach 1900 war die Wiederaufnahme barocker Formen, allerdings in schlichter Ausprägung im Sinne eines „reformierten“ Historismus, in der Architekturszene verbreitet.

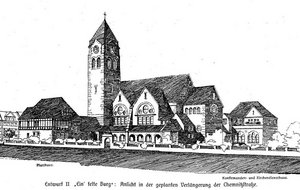

Der zweitplazierte Entwurf mit dem Kennwort „Ein feste Burg“ dokumentiert den erstaunlichen Erfolg des Architekturbüros Kraaz in diesem Wettbewerb. Diese Arbeit ähnelt in der Grundrißdisposition stark dem erstplazierten Beitrag: Wieder zeigt sich der dominante Kirchenbau mit seitlich vor der Hauptfront plaziertem Turm, dem im Nordosten und Südwesten ein Pfarrhaus und das Konfirmanden- und Kirchendienerhaus zugeordnet sind. Abweichend von der Lösung in der mit dem ersten Preis ausgezeichneten Arbeit sind die beiden geforderten Pfarrwohnungen hier jedoch nicht in einem Gebäudeteil untergebracht: Die zweite Wohnung ist, mit einem bogenüberdecktem Durchgang angebunden, südlich der Kirchenfassade angeordnet.

Die Formensprache dieses Entwurfes ist von Motiven der Romanik abgeleitet, wobei auch hier keine genaue Kopie romanischer Bauformen im Sinne eines akademisch betriebenen Historismus zu beobachten ist. Der Entwurf präsentiert sich in schlichter Auffassung in erster Linie durch die Wirkung der Baukörper und Massenverteilung. Die Verwendung von Fachwerk in den Obergeschossen der Pfarrhäuser und des Konfirmandenhauses unterstreicht die Verwendung einer auf das Mittelalter Bezug nehmenden Formensprache, ist jedoch gerade in Braunschweig auch als Referenz an die damals noch reichlich überlieferte Fachwerkarchitektur in der Innenstadt zu werten. Die romanische Architektur mit ihrer Komposition aus einfachen Baukörpern war einer Zeit, die nach neuen Ansätzen in der Baukunst suchte, jedoch noch nicht mit der Tradition brechen wollte, durchaus ein Vorbild. Gerade im Kirchenbau sind vor dem 1. Weltkrieg zahlreiche Beispiele in einer vereinfachten romanisierenden Formensprache entstanden, die mitunter durchaus monumental und nicht selten geradezu rustikal anmuten.

Der Wettbewerbsbeitrag von J. Otte, der den dritten Preis errungen hatte, zeigte in der Gesamtauffassung Gemeinsamkeiten mit dem zweitplazierten Entwurf von Kraaz. Das Kennwort seines Entwurfes, „Dankwart“, bezieht sich auf den sagenhaften Gründer der Burg Dankwarderode in Braunschweig. Somit ist auch ein Zusammenhang mit der romanisierenden Formensprache dieses Beitrages sichtbar.

Die Beratungen der Kirchenbaudeputation , welcher der ausgezeichneten Entwürfe letztlich zur Ausführung bestimmt werden sollte, zogen sich bis in den Herbst 1908 hin. Unterdessen hatte man die beiden in Straßburg lehrenden Theologieprofessoren Spitta und Smend konsultiert. Die Theologen galten als Spezialisten für die neuesten Tendenzen in der protestantischen Liturgie und deren Ausdruck in Bau- und Kunstformen. Kraaz unterbreitete seine Pläne in Straßburg persönlich und erntete große Zustimmung für seine Konzeption.