Städtebauliche Entwicklung

Die städtebauliche Entwicklung vor der Errichtung der St. Jakobikirche

Die heutige Goslarsche Straße verläuft westlich der Innenstadt in nordwestliche Richtung und bildet einen Teil einer von Süden bzw. von Südwesten (Julius- und Broitzemer Straße) her tangential an den ehem. Wallanlagen entlang geführten Straßenverbindung bis zum Rudolfplatz. Diese in Nord – Süd – Richtung verlaufenden Straßen kreuzen unmittelbar vor dem ehem. Hohen Tor die alte Ausfallstraße nach Westen, den Madamenweg. Das Hohe Tor war eines der wichtigsten Stadttore des alten Braunschweig, da es geradewegs über die Sonnenstraße auf den nahen Altstadtmarkt führte. Der Altstadtmarkt und seine Umgebung war im Mittelalter und auch in der frühen Neuzeit (Braunschweiger Messen im 18. / 19. Jahrhundert) das kommerzielle Zentrum der Stadt. Die vom Madamenweg nach Nordwesten abzweigende Goslarsche Straße übernahm einen Teil des Verkehrs, der über das Hohe Tor nicht direkt in westliche Richtung über den Madamenweg (Hildesheim, Hannover) verlief, sondern auf einer weiter nördlich verlaufenden Route (Hannover, über Lehndorf) nach bzw. von Westen unterwegs war. Diese weiter nördlich gelegene Strecke war jedoch auch über das Petritor an die Altstadt angebunden, sodaß der Goslarschen Straße sicherlich keine Funktion einer wichtigen Ausfallstraße zukam.

Der Verlauf der Goslarschen Straße, an deren Westseite in den Jahren 1909 – 11 die St. Jakobi – Kirche errichtet wurde, ist als Wegeverbindung im Prinzip bereits in den Plandarstellungen der Stadt Braunschweig aus dem 18. Jahrhundert verzeichnet.

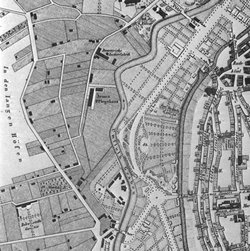

Ein im 18. Jahrhundert gezeichneter Stadtgrundriß, der jedoch den Zustand des Jahres 1671 darstellt (Abb. 1), zeigt in etwa im Bereich der heutigen Holwedestraße eine gebogene Wegeführung, die sich quasi parallel an den Verlauf der mittelalterlichen Stadtmauer anlehnt und den Bereich vor dem Hohen Tor mit dem Vorbereich des Petritors verbindet. Unmittelbar vor den Stadttoren sind kleine Vorstadtsiedlungen angedeutet. Im Bereich der späteren Goslarschen Straße sind Felder verzeichnet.

Mit den umfangreichen Verstärkungen der Wallbefestigungen in Form des barocken Bastionärsystems im späten 17. und im 18. Jahrhundert sind auch die Gebiete vor der Stadtumwallung betroffen worden. Die Haupteinfallstraßen wurden über komplizierte Toranlagen in die Stadt geführt; vor den Wällen eine „Glacis“, ein freies Schußfeld, angelegt. Die spärlichen Anfänge einer Besiedlung vor den Stadttoren fanden somit ihr Ende.

Ein Stadtgrundriß aus der Mitte des 18. Jahrhunderts (Abb. 2) zeigt die Stadt mit ihrem zackenförmigen Gürtel der Bastionärbefestigung, die sich im gewundenen Verlauf der Oker – Umflutgräben noch heute abzeichnet. Der eindeutig abzulesende Verlauf der späteren Goslarschen Straße ist hier von abgeteilten (Garten-) Parzellen umgeben.

In den Jahren um 1800 sind die barocken Bastionärbefestigungen zu gärtnerisch gestalteten Wallanlagen umgewandelt worden; diese Gestaltung mit den Wallstraßen und Grünanlagen ist als bedeutendes Zeugnis klassizistischer Freiraumgestaltung in weiten Partien bis heute erhalten geblieben. An den Wallstraßen entstanden seit dem frühen 19. Jahrhundert Gartenhäuser und dann Stadtvillen vermögender Bürger, die somit ihren Wohnsitz aus der engen, immer noch mittelalterlich strukturierten Innenstadt verlegen konnten.

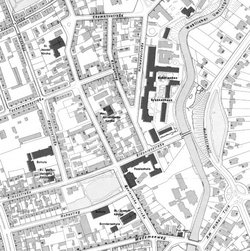

Die Goslarsche Straße ist in einem Stadtplan aus dem Jahre 1844 (Abb. 3) in ihrem auch heute noch sichtbaren Verlauf verzeichnet. Deutlich ist der charakteristische Knick im Bereich des „In den langen Höfen“ genannten Areals sichtbar. An diesem Knick befindet sich der Standort der Jakobikirche. Die im Stadtplan verzeichneten Baulichkeiten entlang der Goslarschen Straße sind als Gartenhäuser zu werten. Die Aufsiedlung mit Wohnhäusern setzte erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zögerlich ein.

Im Zuge der wachsenden Bevölkerung und der Gründung von Industrieunternehmen, die sich hauptsächlich außerhalb der alten Wallanlagen ansiedelten, entstand im Jahre 1870 ein Ortsbauplan. Dieser von Stadtbaumeister C. Tappe entworfene Plan beinhaltete eine Stadterweiterung, die sich stark an bereits vorhandenen Wegebeziehungen außerhalb des alten Stadtkerns orientierte. Somit blieb auch die Goslarsche Straße in ihrem Verlauf unangetastet.

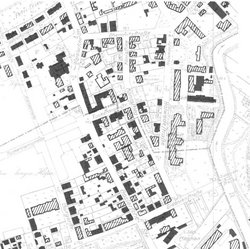

Ein beschleunigtes Wachstum der Einwohnerzahl machte erneute Planungen für die Erweiterung der Stadt notwendig. Stadtbaurat Ludwig Winter legte 1889 einen städtebaulichen Gesamtentwurf vor, der eine großzügige, weit über die Grenzen der alten Stadt ausgreifende Erweiterung vorsah (Abb. 4). Dieser Ortsbauplan zeigt eine außerhalb der Planungen von 1870 vorgesehene fast vollständig um den Stadtkern herumgeführte Ringstraße, insbesondere im östlichen Ringgebiet mit typische „gründerzeitliche“ Achsen und Platzanlagen.

Der „Optimismus“ dieser ausgreifenden Stadtplanung erfüllte sich vorerst nicht. Während das östliche Ringgebiet bis zum 1. Weltkrieg weitgehend auf der Grundlage des Winter – Plans erschlossen und bebaut wurde, wuchs die Stadt insbesondere im Norden und Westen nur zögerlich. Daher blieben auch in relativer Nähe zur Innenstadt noch größere Grundstücke unbebaut. An den älteren Straßenzügen blieben zahlreiche vor 1880 entstandene, noch in Fachwerkbauweise errichtete Wohnhäuser erhalten.

Auch die Goslarsche Straße ist noch nach der Jahrhundertwende nur lückenhaft bebaut. Somit ergab sich für die junge Jakobi – Gemeinde die Möglichkeit, ab 1906 westlich des „Knicks“ der Goslarschen Straße (ehemals „In den langen Höfen) Grundstücke für die Errichtung eines Kirchenbaus einschließlich Pfarr- und Gemeindehaus zu erwerben. Die Gebäude wurden dann nach einem Architekturwettbewerb 1909 – 11 von den Berliner Architekten Johannes Kraaz und Hermann Fleck ausgeführt. Die zusammen mit dem Kirchenbau geplante Verlängerung der Chemnitzstraße nach Westen ist allerdings unterblieben, so daß die eigentlich beabsichtigte Ecksituation des Kirchenensembles nicht realisiert wurde.

Im Großen und Ganzen ist die städtebauliche Struktur im Umfeld der Jakobikirche seit ihrer Errichtung erhalten geblieben. In Folge von Kriegszerstörungen mußten jedoch mehrere Wohngebäude in der Umgebung der Kirche wiederaufgebaut werden. Das Ensemble der Jakobikirche selbst ist mit Ausnahme des südlich an den Kirchenbau anschließenden Pfarrhauses relativ unversehrt aus den verheerenden Bombardierungen hervorgegangen (Abb. 5) – die Altstadt mit ihrer unersetzlichen Fülle an Baudenkmälern lag in Schutt und Asche.